storia karate - webmarziale karate

Menu principale:

storia karate

le origini cinesi

Nel secolo II d.C. il grande medico Hua Tuo, Ippocrate della Medicina Cinese, basandosi sul Daoyin ( distensione e contrazione del corpo ) insegnò ad una congregazione di monaci una serie di esercizi ginnicorespiratori. Egli sviluppò l’arte dei cinque animali ( Wu Qin Xi ), osservando i movimenti tipici di vari animali selvaggi nella foresta ( la gru, la scimmia, l’orso ,il cervo e la tigre ).

Hua Tuo scoprì anche l’importanza dei punti paravertebrali nelle pratiche terapeutiche del Micromassaggio Dui Na An Mo e nell’Acumoxibustione, queste sedi anatomiche tuttora gli sono dedicate e sono dette Huatuojiaji.

I Punti Huatuoijiaji ed i Punti del Meridiano della Vescica sono una preziosa sede per le cutistimolazioni riflessogene metameriche. Tra le pratiche più diffuse oggi possiamo annoverare: Il Qi Gong, e il Taiji Quan, ( avrebbero avuto le stesse origini , ma il Taiji fu perfezionato dal monaco taoista Zhang )

Le posizioni sacre provenienti dagli studi di Hua Tuo sono tuttora ancora poco conosciute in Europa, esse ebbero una antica comune origine con gli insegnamenti Yoga dei monaci buddisti arrivati dall’India. nella comunità taoista del monte Shaolin. Sul monte Shaolin nei pressi di Lo-Yang vi era una comunità taoista maschile e femminile che praticava le antiche e segrete arti ginniche, respiratorie, sessuali ed ascetiche.

miti e leggende

Il Karate potrebbe essere stato influenzato all'antico "vàjramushti" forma di combattimento a mani nude della casta indiana dei guerrieri kshatriya. Una leggenda dice che i principi di queste arti di combattimento furono introdotte in Cina da un monaco buddista Bodhidharma che fu inviato dal suo maestro alla corte dell'imperatore Wu per trasmettere il vero insegnamento di Budda. Secondo la leggenda ha valicato l'Himalaya ed attraversato le zone impervie di quei territori a piedi con coraggio e volontà.

Il fine di questo viaggio dall'India alla Cina era quello di portare un po' di ordine tra le varie sette buddiste in lotta tra loro trasmettendo una nuova parola religiosa, ma l'imperatore era legato ad un buddismo più tradizionale, rituale, mentre Bodhidharma voleva rendere la religione più accessibile alle masse. L'imperatore vedeva la diffusione del buddismo alla popolazione sufficiente allo scopo di raggiungere l'illuminazione, o nirvana. Concetto non condiviso da Bodhidharma che considerava il raggiungimento del nirvana su questa terra e non nell'al di là, e per tale contrasto dovette lasciare il regno di Wei.

Bodhidharma giunse nel tempio sul monte a Lo-Yang nel 520 d.C. Qui i monaci in un primo momento non lo accolsero perchè diffidenti e dovette trovare riparo in una caverna lì vicino dove rimase per ben nove anni in meditazione.

Una leggenda dice che Bodhidharma si sia tolto le palpebre per non addormentarsi durante la meditazione e che sia stato tanto a lungo seduto davanti alla parete della roccia, da lasciare un buco dove aveva puntato lo sguardo e da perdere tutte e due le gambe. Ancora oggi si ricorda in una festa che si tiene ogni anno in Giappone dove si vendono le bambole Daruma, che non hanno ne gambe ne palpebre e nemmeno le pupille.

Dopo esser divenuto famoso per la sua impresa, venne ammesso al tempio dove iniziò ad insegnare una serie di esercizi di rafforzamento e meditazione chiamati Ekkinkyo ( Ekkyn = Sutra in indiano ) ricostituendo i fisici e le menti dei monaci. Si ritiene che Bodhidharma fosse di origine nobile ed appartenente ad una casta guerriera quindi pratico di Vajramushti, e che l'Ekkinkyo fosse in relazione con le 18 tecniche basate sui movimenti dei 18 animali dell'iconografia indo-cinese ( tigre, cervo, leopardo, cobra, serpente, drago ecc... ).

Alcuni dicono che Bodhidharma abbia insegnato ai monaci Shaolin lo Shih Pa Lo Han Sho ( le 18 mani di Lo Han ). 18 tecniche di arti marziali che però non erano intese come metodo di combattimento ma come modo di arrivare all'illuminazione preservando la salute del corpo. Nessun altro tempio in Cina ha una storia ed una tradizione di Kempo come quello Shaolin e questo indica una possibile relazione con Bodhidharma. Si dice che nel periodo Sui, briganti assaltarono il tempio di Shaolin ed i monaci tentarono di difenderlo ma con scarsi risultati poichè, le loro tecniche non erano adatte al combattimento. Un solo monaco, detto il "monaco mendicante" riuscì ad attaccare e mettere in fuga molti briganti con tecniche di pugno e di calcio dimostrando l'efficacia di una tecnica di combattimento che, successivamente, venne identificata come Chuan Fa o Ken fat ( Via del Pugno ) e Shorin-ji Kempo, progenitori del moderno Kung Fu da cui poi deriverebbe il Karate.

dall'India alla Cina

Difatti molto tempo più tardi, si dice che il maestro Ch'ueh Taun Shang Jen, abbia ripreso la forma originale di Shin Pa Lo Han Sho e l'abbia ampliata con le sue conoscenze di Chuan Fa portando le 18 tecniche originali a 72. Poi viaggiando per la Cina e combattendo con le sue tecniche in seguito incontrò un altro maestro di Chuan Fa ( o forse anche di Chin Na ) di nome Li. Quest'ultimo viaggiò e si allenò con Ch'ueh portando le tecniche di Chuan Fa a 170, raggruppate per 5 serie associate ognuna ad un animale associando le tecniche ai suoi movimenti fino a realizzare la forma dei 5 animali o Wu Xing Quan. Le caratteristiche di questi stili si sono conservate fino ai giorni nostri e raggruppate in :

Hua Quan ( stile della Tigre )

Bao Quan ( stile del Drago )

Long Quan ( stile del Leopardo )

She Quan ( stile del Serpente )

He Quan ( stile della Gru )

Insegna uno stile di combattimento lineare e forte che parte dalla posizione felina molto bassa e rappresenta la forma più forte di animale. Nel Fujao ( Mano di Tigre ) tutte e cinque le dita vengono utilizzate per eseguire una specie di azione che esercita una pressione ed allo stesso tempo afferra. Il polso viene fermato per poter trasmettere la forza delle dita. Obiettivi degli attacchi sono la gola, il viso, e le parti laterali del corpo. Insegna a dominare il Qi ( l'energia interiore ) e a controllare la parte spirituale degli esercizi. La sua importanza è la crescita interiore di colui che pratica l'esercizio. Difatti si sviluppa la concentrazione della forza nel Dantian (T'an-tien), nella respirazione e nel controllo dello spirito. E' costituito da reazioni veloci, grande abilità e un forte spirito combattivo. Lineare nel combattimento partendo da ua posizione felina con colpi a pigno chiuso o con l'articolazionedel dito medio. La forza parte dall'avambraccio e dal gomito e dopo le azioni i pugni retrocedono velocemente. La caratteristica principale è la velocità. Colpisce alla gola e agli occhi con colpi pungenti, taglienti, ma allo stesso tempo dolci e favorisce la concentrazione di energia vitale ( Qi ) nella punta delle dita. movimenti continui con una respirazione ritmica ed intensa. Il serpente domina la lotta psicologica e gli attivi e passivi. Velocità nelle gambe con equlibrio su una gamba e colpi improvvisi ed inaspettati con braccia e piedi. La gru del nord imita le ali dell'annimale mentre quella del sud imita il beccare.

dalla Cina ad Okinawa

L'insediamento di una comunità cinese a Kume. E' attraverso questa comunità che la nobiltà di Okinawa apprense l'arte di combattimento cinese Tode (mano cinese) principalmente derivato dal Chuan fa ( Kempo in giapponese ) della Cina del Sud. Alcuni ritengono che il Tode abbia influenzato un metodo di combattimento autoctono : l'Okinawa Te o solo Te, altri ritengono che l'arretratezza di Okinawa e la mancanza di tradizioni analoghe sulle isole vicine siano motivo sufficiente a ritenere che l'Okinawa Te sia nato dal Tode e non influenzato da esso.

Nel 1156, il clan Taira sconfigge il clan Minamoto. I Minamoto, che avevano sviluppato una tecnica di combattimento a mani nude ( Aikijutsu ), si rifugiano ad Okinawa sotto la protezione del re di Ryukyu. Riorganizzate le proprie forze, i Minamoto tornano in Giappone e riconquistano il potere nel 1181. In segno di riconoscenza verso il re di Okinawa, i Minamoto condividono le loro conoscenze di Aikijutsu con la nobiltà di Okinawa e la guardia reale. L'aikijutsu viene chiamato semplicemente Te (nella pronuncia locale Ti) proprio per la caratteristica di controllo dell'avversario usando tecniche a mano nuda. Alcuni ritengono che il Te abbia originariamente penetrato strati sociali diversi di Okinawa e che sia poi evoluto in due rami differenti : Bushi No Te ( Te dei Nobili ) e Tode ( tra le classi medie ) a causa della netta separazione tra le classi sociali imposte dai Satsuma.

Nel secolo XV il re di Ryu-kyu, dopo aver elevato al rango di nobili gli antichi capi locali, proibisce di portare armi. Dopo aver invaso il paese, nel secolo XVII, i signori giapponesi di Satsuma mantennero l'interdizione delle armi istituita dal re di Ryu-kyu un secolo e mezzo prima e giunsero a stabilire saldamente il loro dominio sull'isola. Integrato nel regime feudale giapponese, il sistema gerarchico di Ryu-kyu diventò più rigido. Venne stabilita una gerarchia interna che si diversificherà ancora in seguito. L'arte del combattimento a mano nuda praticata dalla nobiltà sembra aver avuto più che altro il senso di una manifestazione simbolica del suo rango. Tuttavia, nel corso dei secoli XVII e XVIII, i vassalli si impoverirono e una parte di questi si orientò poco a poco verso l'artigianato o il commercio, e infine verso l'agricoltura, per sopravvivere. Si manifestò una mobilità sociale tra la classe dei vassalli e quella dei contadini, malgrado la gerarchia complessa e rigida esistente a Ryu-kyu. Possiamo pensare che, con questa mobilità sociale, l'arte dei nobili a poco a poco abbia penetrato gli altri strati sociali; lo testimonierebbe la comparsa di termini come "mano (te) dei vassalli", "mano degli artigiani", "mano dei contadini", avendo il termine "mano" (te) il significato di arte o di tecnica.

In giapponese il termine "bushi" designava colui che apparteneva all'ordine dei guerrieri ( samurai ).

A Okinawa, dove la struttura sociale era diversa questo termine assunse il significato di "adepto di te", qualunque fosse la propria appartenenza di classe; di qui un certo numero di significati erronei nell'interpretazione dello status sociale degli adepti. Il termine "shizoku" designa in giapponese l'ordine dei guerrieri. Quando però si dice che maestri di karate come G. Funakoshi, A. Itosu, S.B. Matsumura ecc... appartenevano allo shizoku, il senso e differente. In effetti a Okinawa, dove non esisteva un equivalente dell'ordine dei guerrieri giapponese, la cultura dell'ordine più alto, la nobiltà, era diversa; e il termine shizoku, introdotto dopo il secolo XVII, designava l'ordine dei vassalli intermedi tra i nobili e i contadini. Poco per volta si formarono nei vari strati sociali delle reti di trasmissione esoterica dell'arte marziale. Questo dipendeva da una parte dal fatto che, da lunga data, quest'arte marziale veniva praticata segretamente nella cerchia ristretta dei nobili, dove era concepita come il segno di un privilegio, e dall'altra dal fatto che la dominazione di Satsuma controllava l'armamento della popolazione.

il contributo dei viaggiatori venuti dalla Cina

Dal 1372 al 1866, una delegazione dell'imperatore della Cina venne ventitré volte a Ryukyu, per le cerimonie di consacrazione del re, e si pensa che questa ambasceria abbia avuto un ruolo importante nella trasmissione dell'arte del combattimento. I contatti dei membri della delegazione con gli abitanti di Ryukyu non figurano in nessun documento, ma sarebbe inconcepibile che le molte centinaia di persone delle varie delegazioni che si sono succedute abbiano sostato per parecchi mesi senza uscire dal piccolo villaggio di Kume. Il contatto con loro e certo stato un'importante linea d'infiltrazione dell'arte cinese del combattimento, senza arrivare fino a una trasmissione globale di questa.

la trasmissione da parte dei cinesi residenti a Okinawa

L'arte del combattimento praticata dai cinesi che abitavano dal 1392 nel villaggio di Kume e stata verosimilmente comunicata sotto il vincolo del segreto ad alcune famiglie nobili che avevano contatti con loro, e questo malgrado la chiusura del villaggio. Quest'arte, praticata segretamente, costituiva uno dei privilegi di questo gruppo di famiglie cinesi, che hanno avuto dal secolo XIV un ruolo importante negli affari del regno di Ryukyu. Questa comunità non era isolata dalla sua cultura d'origine, con la quale intratteneva regolari contatti tramite i membri della delegazione dell'imperatore della Cina che era inoltre incaricata di accogliere. Costoro comunicavano ogni volta, insieme ad altre tecniche, un'arte del combattimento arricchita di nuove conoscenze. Questa comunicazione si limitava ad alcuni cinesi del villaggio di Kume e forse a qualche nobile del regno di Ryukyu. Altri fatti mostrano che la diffusione verso l'esterno dell'arte del combattimento a partire dal villaggio di Kume fu per lungo tempo minima. E' soltanto a partire dal secolo XIX, alcuni anni prima della guerra dell'oppio, che la chiusura del villaggio di Kume si attenuò, lontana dalle ripercussione degli sconvolgimenti della società cinese. Allora l'arte del combattimento, a lungo nascosta dietro le sue mura, a poco a poco cominciò a filtrare al di fuori sotto il nome di Naha-te, poiché questo villaggio dipendeva dalla città di Naha.

gli abitanti di Okinawa che fecero il viaggio in Cina

Dall'inizio del secolo XVII, alcuni abitanti di Okinawa cominciarono a recarsi in Cina per commerciare e vi restavano spesso per due anni. Questi viaggiatori, un po' avventurieri, riportarono senza dubbio a Okinawa delle tecniche di combattimento a mani nude a loro utili. Queste, tuttavia, non potevano essere che frammentarie, perché in due anni era impossibile imparare nel suo insieme il metodo dell'arte marziale cinese, che si basa su una concezione elaborata del corpo. L'accumulazione di tecniche frammentarie può costituire una pratica alla quale la ricerca di un'efficacia immediata dà una certa logica. Possiamo pensare che le corte sequenze tecniche direttamente rispondenti a una semplice applicazione in combattimento - di cui esistono parecchi tipi siano state trasmesse così e che gli abitanti di Okinawa le abbiano trasformate adattandole alla loro morfologia e al loro modo di vita. Prima probabilmente esistevano, negli ambienti cinesi privilegiati e degli okinawesi ricchi, dei canali di trasmissione, ma senza dubbio non erano sistematici, poiché non troviamo traccia di una scuola di te a Okinawa prima di quella di Sokon Matsumura, all'inizio del secolo XIX. L'arte trasmessa da Matsumura, che è pervenuta fino a noi, si è formata a partire dall'integrazione di tre elementi:

la conoscenza tecnica che abbiamo appena ricordato

la pratica dell'arte giapponese della spada della scuola Jigen-ryu

l'arte cinese del combattimento.

Le scuole tradizionali di te risalgono all'insegnamento di Matsumura e dei suoi contemporanei. A partire dal secolo XIX queste scuole prenderanno il nome della località dove risiedono gli adepti:

Shuri te per designare la scuola di Matsumura, che si sviluppa attorno al palazzo,

Tomari te per designare un'altra scuola che si sviluppa nella città vicina

Naha te per designare la scuola dei cinesi del villaggio di Kume che faceva parte di Naha.

Il Tomari te assomiglia molto allo Shuri te. Le due scuole di Shuri-te e Tomari-te rappresentano un'arte del combattimento prodotta dalla cultura di Okinawa.

E soltanto verso il 1830 che il Naha te comincia a diventare più accessibile agli abitanti dei dintorni. La funzione storica di Kume crolla nel 1879 con 1'estensione a Okinawa dell'influenza dello Stato giapponese moderno. I suoi abitanti rientrano allora in Cina o si integrano alla popolazione di Okinawa. Al genere unitario e chiuso di trasmissione della loro arte del combattimento si sostituisce progressivamente una diffusione più aperta.

Kanryo Higaonna e il Naha te

Nato a Naha nel 1852, parte per la Cina per studiare approfonditamente l'arte del combattimento che aveva cominciato ad apprendere sotto la direzione di un adepto di Kume. Dopo un soggiorno di quindici anni in Cina, K. Higoanna ritorna a Okinawa e fonda una scuola che, anch'essa, viene chiamata Naha-te. Storicamente il Naha-te implica quindi il Naha-te dei cinesi del villaggio di Kume e la scuola fondata da K. Higaonna, che ne e parzialmente derivata. Il Naha-te rinnovato da K. Higaonna, è stato ripreso dal suo allievo Chojun Miyagi che, come il suo maestro, andò a studiare in Cina. Egli ha chiamato la sua scuola Goju-ryu. E cosi che la tradizione del Naha-te, erede fedele dell'arte cinese del combattimento, è perpetuata da questa scuola.

Il contributo antico dei cinesi insediati a Kume e il rinnovamento di K. Higaonna si congiunsero; la loro denominazione, unica alla fine del secolo XIX, lo conferma. Entrambi hanno in comune la trasmissione fedele e lo sviluppo dell'arte cinese del combattimento. Di fatto, possiamo oggigiorno trovare numerosi aspetti comuni tra il Naha-te (Goju-ryu) e 1'arte del combattimento del sud della Cina.

Shuri-te e Tomari-te

Più oscura e la formazione dello Shuri-te e del Tomari-te. Le dominazioni cinese e giapponese hanno avuto ripercussioni ben distinte sulla formazione del karate a Okinawa. Se la dominazione dei cinesi si era stabilita con il consenso della dinastia di Ryu-kyu per sviluppare la produzione e il commercio dell'isola, la dominazione di Satsuma fu imposta nel 1609 con la forza. La società di Okinawa dovette progressivamente riorganizzarsi per rispondere alle esigenze di Satsuma, e i vassalli, i cui privilegi erano stati progressivamente ridotti, dovettero fondersi negli altri strati sociali per assicurarsi la sopravvivenza. Possiamo dunque pensare che la diffusione dell'arte del combattimento degli antichi vassalli tra commercianti, artigiani, contadini, pescatori sia stata il prodotto della mobilita sociale di Okinawa causata dalla dominazione giapponese. Col tempo, l'arte dei privilegiati comincia a prendere forme diverse, adattandosi agli stili di vita di ciascuna classe sociale. Tuttavia un adattamento del genere si e prodotto in modo molto discreto, poiché l'arte del combattimento corrispondeva per lo più a un privilegio che a una necessita vitale. Quando un anziano vassallo era divenuto contadino, nel corso delle generazioni la pratica familiare dell'arte diveniva il solo segno del suo antico privilegio e un motivo di fierezza per la sua famiglia. E questa una delle cause del carattere clandestino ed esoterico della pratica e della trasmissione del karate di una volta. Con la dispersione dei vecchi nobili e vassalli nei vari strati sociali il karate si e ramificato. La base delle differenze tra i vari stili e una delle cause della frammentazione del karate antico.

la prima scuola di karate: Sokon Matsumura

La storia del karate nella tradizione di Okinawa assume contorni un po' più definiti a partire da Sokon Matsumura Egli sarebbe stato il primo ad aver trasmesso un metodo sistematico. Ciò che chiamiamo Shuri-te risale alla sua arte, e il suo influsso contribuì esplicitamente alla formazione del Tomari-te. E' probabile che Matsumura abbia ricevuto l'insegnamento di Sakugawa ma, secondo la tradizione orale, fu un cinese chiamato Iwa che egli indicò come suo maestro nell'arte cinese del combattimento. Nessun documento precisa le sue relazioni con Sakugawa. Il ruolo di Matsumura nella storia del karate è tanto più importante se consideriamo che formò molti allievi. Alcuni tra loro sono divenuti anch'essi maestri di quest'arte e hanno diffuso l'arte e le idee del loro maestro, pur contribuendo tutti a farle evolvere.

Ecco i nomi dei suoi principali allievi:

Anko Azato: 1828-1906

Anko Itosu: 1830-1915

Kentsu Yabu: 1866-1937

Chomo Hanashiro: 1869-1945

Chotoku Kiyan: 1870-1945

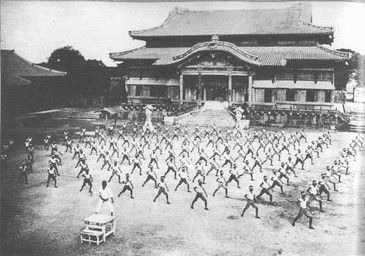

Tutti questi allievi hanno contribuito alla stabilizzazione delle forme di karate e alla sua diffusione nell'isola di Okinawa. Anko Itosu e i suoi allievi realizzeranno la grande svolta della storia del karate, che darà forma al karate moderno come lo conosciamo ai nostri giorni. Itosu nel 1901 compì la grande svolta per la diffusione del karate introducendo quest'arte nell'educazione scolastica. L'importanza di questo cambiamento è considerevole, perché prima l'insegnamento del karate era una pratica individualizzata, in cui il maestro guidava uno o due allievi alla volta, mentre con l'adozione di questo nuovo sistema divenne anche una formazione di massa o di gruppo. La pedagogia di Itosu si ispira ai metodi di formazione dei soldati che il Giappone stava importando dall'Europa. A scuola un solo insegnante dirigeva numerosi allievi gridando un comando per ogni gesto da eseguire, cosa che non esisteva nell'insegnamento tradizionale del karate.

A. Itosu elaboro, a partire dalle sue prime esperienze con gli scolari, dei kata destinati all'insegnamento scolastico. E a questo scopo che compose dapprima i tre kata "Naifanchi" a partire dal Naifanchi classico, poi i cinque kata "Pinan". Classifico questi kata secondo una gradazione indicata con il suffisso "dan": Naifanchi shodan, nidan e sandan e Pinan shodan, nidan, sandan, yodan e godan. L'impiego del termine "dan", che significa grado, o livello, per classificare i kata gli era stato suggerito dal suo maestro Sokon Matsumura partendo dal sistema di catalogazione dei kata di spada del Jigen-ryu nel quale si applica il sistema dei "dan" per la classificazione degli esercizi. L'insegnamento del karate nella scuola è stato, ai suoi inizi, assicurato principalmente dai due allievi di Itosu, Yabu e Hanashiro. Ma il loro insegnamento non era sempre una ripresa diretta e sistematica delle idee del maestro. Prima di riuscire a stabilire l'insegnamento del karate in questo nuovo contesto, Itosu e i suoi allievi dovettero apportare numerose rettifiche ai vecchi modi di praticare.

Progressivamente, gli adepti iniziarono a considerare il karate come un'arte classica, conclusa, dove la cosa più importante era rispettare la tradizione e affermare la legittimità della sua filiazione. Contemporaneamente, gli sconvolgimenti intervenuti nelle relazioni , tra il Giappone e la Cina rimisero in questione i canali tradizionali attraverso i quali l'arte cinese del combattimento giungeva a Okinawa. Questo contatto, se si fosse prolungato, avrebbe con tutta probabilità continuato a far evolvere il karate. Le tecniche di karate appaiono frammentarie se vengono considerate come una trasmissione dell'arte cinese del combattimento. Ma, messe in pratica a modo loro dagli abitanti di Okinawa, costituiscono un insieme. Le tecniche, meno numerose che nell'arte d'origine, furono, per questa stessa ragione, praticate più intensamente e rielaborate in modo da permettere di affrontare la molteplicità delle situazioni che potevano presentarsi. A partire dagli anni Venti, il karate sarà presentato come "l'arte di Okinawa" ( Okinawa-te o mani di Okinawa ) nelle isole principali del Giappone. E' il paradosso del karate, di continuare a evolvere pur dando l'apparenza di un'arte pervenuta alla stabilita di una lunga tradizione com'è, per esempio, la spada giapponese. Sul piano della trasmissione sono gli anni '30 che costituiscono il punto di difframazione dell'evoluzione del karate tradizionale e l'origine delle diverse forme e dei diversi stili che continueranno ad evolversi fino ai giorni nostri.

Il karate moderno

A.Itosu comincia ad insegnare il karate all'età di 55 anni, dopo essere andato in pensione e, come da tradizione, tiene le sue lezioni a pochi allievi nel giardino di casa sua. Nel 1901 riesce a far accettare il karate come materia di insegnamento alla scuola elementare di Shuri. Non è comunque la didattica il motivo per il quale lo stato giapponese accetta la proposta di Itosu, ma il crescente imperialismo e l'istituzione della leva obbligatoria. L'educazione fisica nella scuola è sancita allo scopo di avere in futuro buoni soldati, ed i medici militari avevano già notato che i praticanti di karate erano meglio strutturati fisicamente degli altri.

Itosu rielabora il kata Naifanchi (Tekki) dividendolo in tre parti (shodan/nidan/sandan) ed i cinque Pinan (Heihan). Le modificazioni dei kata tradizionali hanno lo scopo di evidenziarne i lati educativi e di eliminare o smussare le tecniche ritenute pericolose. E' in questa fase che molti passaggi eseguiti a mano aperta vengono sostituiti col pugno. Purtroppo queste rielaborazioni hanno reso molti kata difficili da interpretare sotto il profilo dell'applicazione ed hanno fatto sì che i kata originali andassero persi (ricordiamo che non esisteva una tradizione scritta, i kata venivano tramandati con la pratica). Questo è stato causa di pesanti critiche nei confronti di A. Itosu da parte di alcuni maestri di Okinawa i quali, confrontando il karate di A. Itosu con quello di S. Matsumura, trovavano errori ed omissioni. A. Itosu ebbe anche il merito di formare maestri diventati poi i capiscuola degli stili odierni, tra questi citiamo: Kentsu Yabu, Gichin Funakoshi, Chomo Hanashiro, Chotoku Kiyan, Chosin Chibana, Kenwa Mabuni.

Gichin Funakoshi, nato nel 1868, comincia a studiare karate all'età di 11 anni sotto la guida di Anko Asato, padre di un suo compagno di scuola. E' all'inizio della sua carriera nell'insegnamento scolastico che G. Funakoshi fa la conoscenza di Anko Itosu, amico intimo di A. Asato e come lui discepolo di S. Matsumura. A. Itosu è anch'egli conosciuto come un grande maestro, ma a differenza di Asato, si interessa ai problemi dell'educazione nel sistema scolastico allora in via d'elaborazione. Seguendo il consiglio di A. Asato, G. Funakoshi diventa discepolo di questi due maestri che, nonostante le molte similitudini: stesso nome, all'incirca la stessa età, formati dallo stesso maestro, hanno una propria concezione del karate. Le loro idee differiscono tanto quanto le loro morfologie. A. Asato era di grande taglia, largo di spalle, con occhi penetranti. "Era come un antico guerriero", scrive G. Funakoshi. A. Itosu non era alto, e il suo corpo era "come una botte".

Diventato insegnante elementare, G. Funakoshi dà la sua prima dimostrazione pubblica di karate del 1906 a Okinawa. Nel 1917, essendo uno dei pochi maestri di Okinawa a conoscere il giapponese parlato e scritto, viene scelto per una dimostrazione di karate a Kyoto che però riceve un'accoglienza tiepida per cui Funakoshi decide di tornare nella sua isola.

Nel 1921 il principe Hirohito visita Okinawa e Funakoshi organizza una dimostrazione in suo onore a seguito della quale viene invitato a Tokyo per presentare il karate in Giappone. E' l'occasione per mostrare il karate a Jigoro Kano, fondatore del Judo, che lavora per breve tempo con lui e lo aiuta a codificare meglio il karate. L'anno dopo esegue una dimostrazione al kodokan che ottiene molto successo, pressato a rimandare il suo ritorno ad Okinawa per continuare la sua opera di divulgazione in Giappone, decide di rimanere e da quel momento non tornerà più ad Okinawa per viverci.

Il fatto che venga chiesto a Funakoshi di restare, è in relazione alla sua preparazione tecnica, ricevuta da Asato e Itosu, e culturale, che lo rendono adatto ad introdurre il karate nelle classi elevate giapponesi. Infatti, gli altri maestri di Okinawa sono considerati alla stregua di contadini che non conoscono la lingua, i costumi ed il comportamento da tenere in società. Col passare del tempo questo diventa però fonte di distacco tra Funakoshi e gli altri maestri di Okinawa. Funakoshi si trasferisce in un pensionato studentesco e paga la sua retta facendo lavori di giardinaggio e pulizie. All'inizio, i tempi sono duri, gli studenti pochi e non è facile sbarcare il lunario (lo stesso Jigoro Kano rimane impressionato dalle condizioni di vita di Funakoshi) ma, nel giro di un paio d'anni, il numero degli studenti aumenta, e Funakoshi comincia ad insegnare nelle università. Fatto fondamentale per il karate in quanto i club universitari diventano il movimento trainante della diffusione del karate in Giappone, l'arte di Okinawa raggiunge degli strati sociali culturalmente elevati e si diffonde in un ambiente naturalmente portato all'insegnamento. All'inizio le lezioni di Funakoshi ricalcano quelle che lui aveva ricevuto: ripetizione continua ed ossessiva dei kata, ed egli riteneva anche che un kata dovesse essere praticato molto a lungo prima di maturarlo a sufficienza da poter affrontare il successivo.

mano vuota

Funakoshi scrive nel 1922 un libro intitolato Rykkyu kenpo karate (Il karate, pugilato di Ryu-kyu), e nel 1924 un altro intitolato Rentan goshin karate jutsu (Tecnica del karate - rafforzamento energetico e autodifesa). In queste due opere egli scrive il termine karate con gli ideogrammi che significano «la mano della Cina». E verso il 1930 che egli comincerà a trascrivere kara con l'ideogramma che significa «vuoto». Con il montare del nazionalismo, l'ideogramma «Cina» appare come un elemento di disturbo per l'integrazione del karate nella tradizione del budo giapponese, e anche per la sua diffusione, tanto più considerando che la tradizione del budo e molto vicina al militarismo giapponese, in via di rafforzamento nel corso degli anni Trenta. E in questa situazione sociale che G. Funakoshi sceglie, per scrivere il suono kara di karate, di sostituire l'ideogramma che significa «Cina» con quello che ha il senso di «vuoto». Egli spiega questa scelta attraverso queste due piccole frasi dell'insegnamento buddista zen:

Shiki soku ze ku

Ku soku ze shiki

che significano:

Tutti gli aspetti della realtà visibile equivalgono al vuoto (nulla),

Il vuoto (nulla) è l'origine di tutta la realtà.

Ugualmente tutte le discipline del budo giungono alla fine allo stato di un uomo a mani vuote, e lo stato di un uomo a mani vuote è il principio di tutto il budo.

E' così che si è formato il termine «karate» ripreso oggi nelle lingue europee.

La parola «karate», quando la sentiamo, riflette questa profondità? Quale significato veicola in queste lingue?

Dopo aver scelto gli ideogrammi, G. Funakoshi aggiunge al termine karate il suffisso do (via) e l'arte si chiamerà d'ora in avanti karate-do. Questo termine viene dapprima adottato dal gruppo di karateka dell'università Keio che incoraggiano G. Funakoshi a utilizzarlo pubblicamente. Numerosi adepti anziani di Okinawa criticano allora severamente G. Funakoshi per l'adozione di questo termine. Alcuni anni più tardi quasi tutti gli esperti avranno adottato questa terminologia. Questi fatti testimoniano la differenza di filiazione tra il karate di Okinawa e il budo giapponese, poiché la nozione di do non era implicitamente presente nel karate di Okinawa come lo era nel budo. Lo sforzo di adepti come G. Funakoshi ha teso a integrare la cultura del budo per innalzare la qualità del karate.

L'adozione del termine karate risale agli anni Trenta. Questo cambiamento di nome è rivelatore di una fase importante nella storia di questa disciplina. Corrisponde al passaggio da un'arte segreta, il cui nome, variabile, importava poco, all'affermazione di un'arte riconosciuta, il cui nome ne indica 1'orientamento. La parola karate significa: «mano vuota»; essa ha in sé un'indicazione tecnica e un'idea filosofica, poiché questo «vuoto» va inteso nell'accezione buddistica del termine.

In giapponese Karate si scrive con ideogrammi, e il legame tra il carattere scritto e il suono non è così diretto come nelle scritture fonetiche. Spesso esistono diverse pronunce per lo stesso ideogramma e lo stesso suono può corrispondere a più ideogrammi. Il nome antico di karate era to de «la mano (de o te ) della Cina (to )», o più semplicemente te o de. L'ideogramma to si pronuncia anche kara, e all'inizio del ventesimo secolo ha cominciato a essere impiegata questa pronuncia: kara-te «la mano (te) della Cina (kara)». Il termine te o de, letteralmente «mano», ha anche il significato di «arte» o «tecnica». L'uso della pronuncia kara permetteva di giocare su un doppio senso, poiché il suono kara in giapponese significa anche «vuoto», ma viene scritto con un altro ideogramma . Il cambiamento dell'ideogramma corrispondente al suono kara si spiega in due modi complementari: da una parte il termine kara, che significa «vuoto» nell'accezione del buddismo zen, ha in giapponese una profondita maggiore, dall'altra il termine «mano cinese» non andava molto d'accordo col nazionalismo giapponese di inizio secolo. Questa nuova forma, kara-te, «mano vuota», si è diffusa nel corso degli anni Trenta, nel momento in cui i maestri di karate, arrivati dalla piccola isola di Okinawa, cercarono di inserire la loro arte nella più vasta tradizione del budo ( insieme delle arti marziali dei guerrieri giapponesi ).